○八百津町職員服務規程

昭和59年4月1日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、一般職の職員(以下「職員」という。)の服務について、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の基準)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者であることを自覚し、常に公共の利益のために、誠実公正に、かつ、能率的な職務の遂行に専念しなければならない。

(履歴書の提出等)

第3条 新たに職員となった者は、履歴書及び職員の服務の宣誓書に必要事項を記入して、これを町長に提出しなければならない。ただし、採用試験前に提出してある者については、これを省略する。

2 職員の履歴書は、秘書室長が保管する。

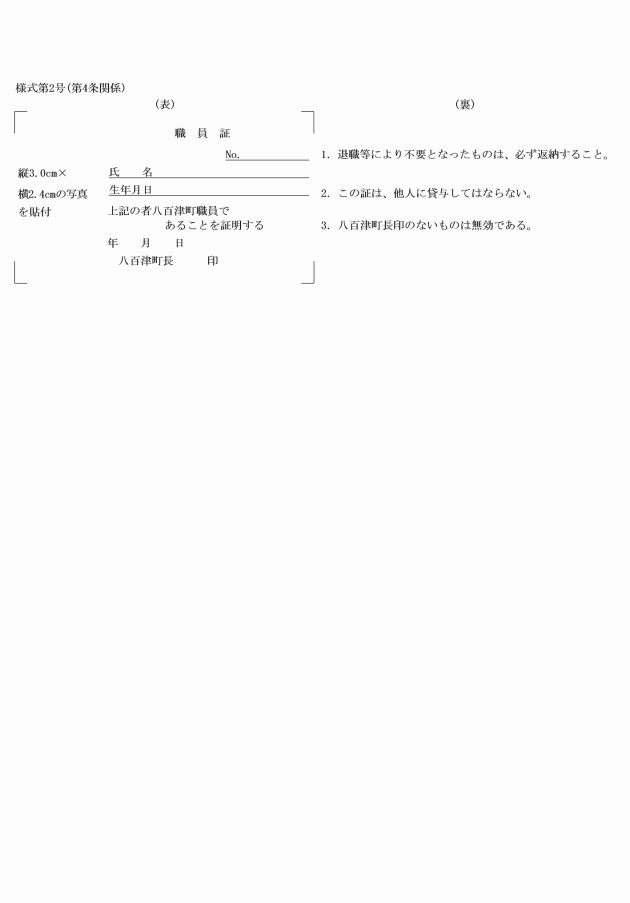

(職員証)

第4条 職員は、職員証(様式第2号)を常に所持しなければならない。

2 職員証は新たに職員となった者が辞令の交付を受け、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年八百津町条例第5号)に基づき宣誓をしたのちに交付するものとする。

3 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、書換えの交付申請書に職員証を添えて町長に提出しなければならない。

4 職員は、職員証を亡失又はき損したときは、再交付の申請書を町長に提出しなければならない。

5 職員は、退職(死亡によるものを除く。)したときは、遅滞なく職員証を返納しなければならない。職員が死亡により退職したときは、所属長は、その遺族から職員証を返還させなければならない。

6 職員は、いかなる理由があっても、他人に職員証を貸与し、又は譲渡してはならない。

(名札)

第5条 職員は、勤務時間中別に定める名札を見やすい位置に付けなければならない。

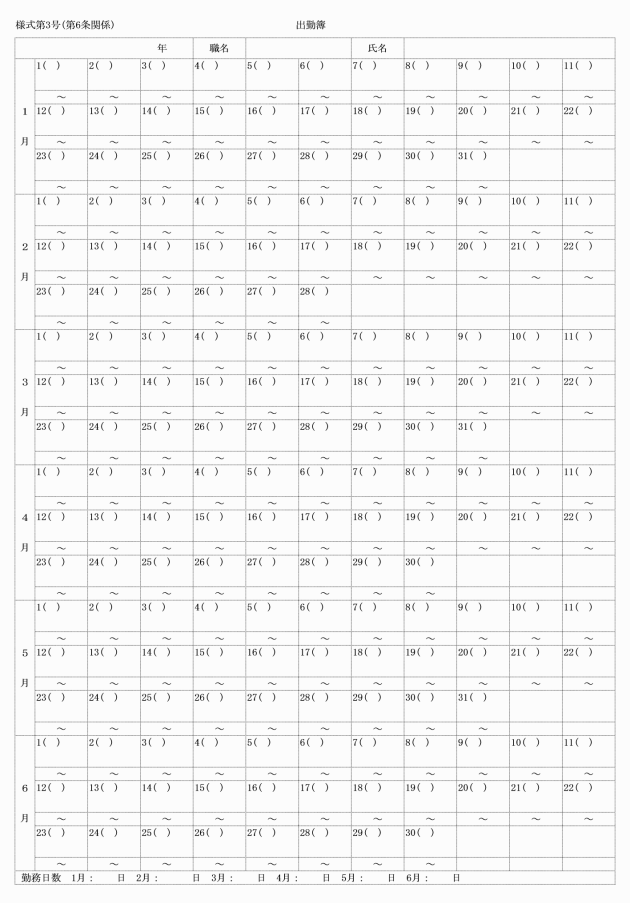

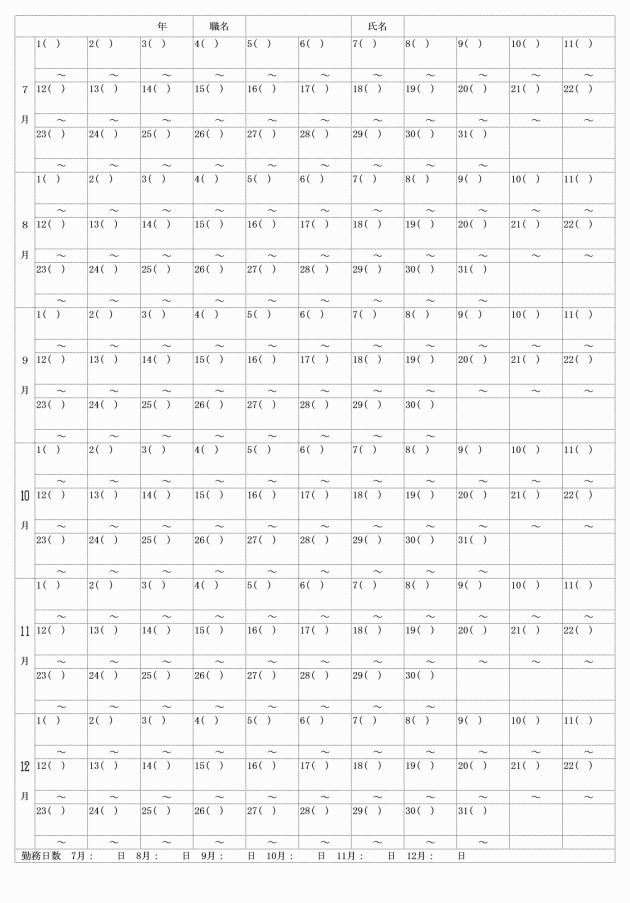

(出勤簿)

第6条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤したときは、直ちに、出勤簿(様式第3号)に自ら押印又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)での記録をしなければならない。

2 前項の出勤簿は、秘書室において管理する。

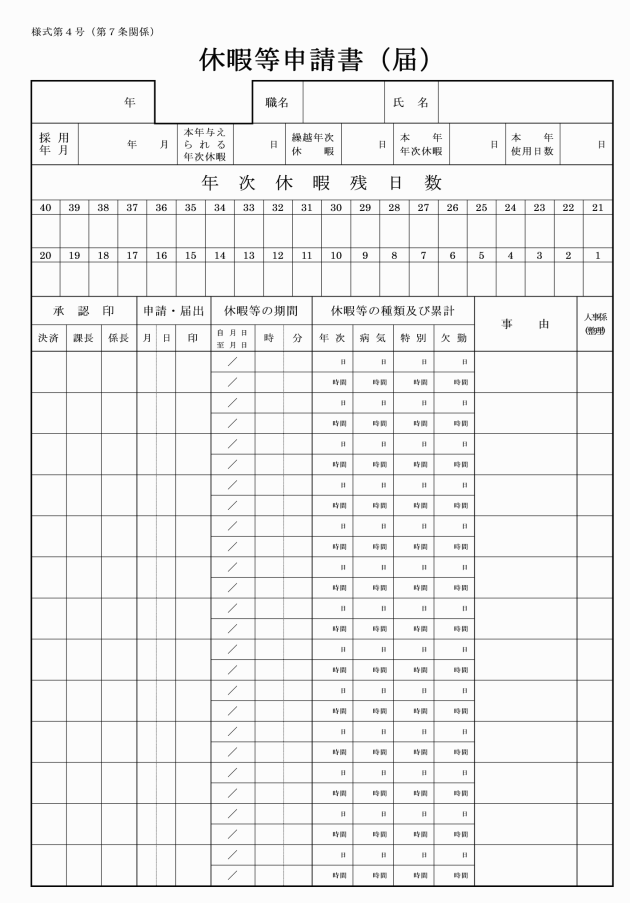

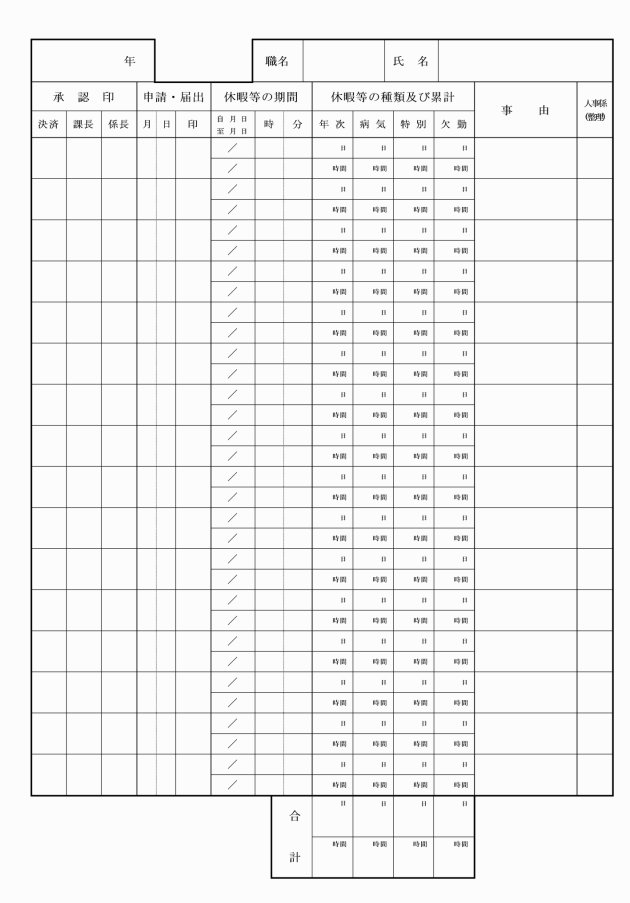

(休暇等の届出及び承認)

第7条 職員は、八百津町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八百津町条例第1号)第11条に規定する休暇をとろうとするときは、課に備え付けてある休暇等申請書(届)(様式第4号)に所定の事項を記載して届出をし、承認を得なければならない。

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。ただし、所属長の承認を得た場合は、この限りでない。

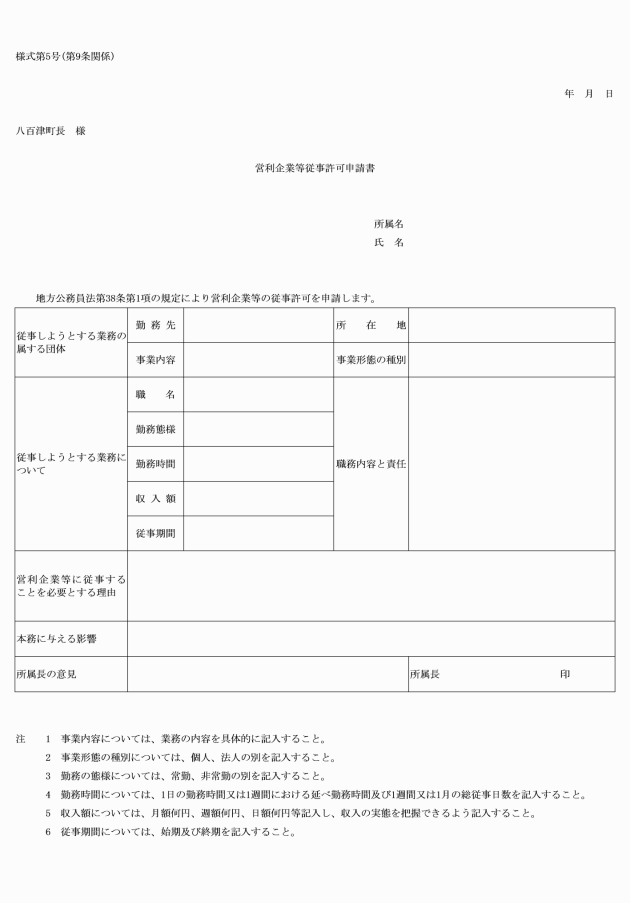

(営利企業等従事許可の申請)

第9条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

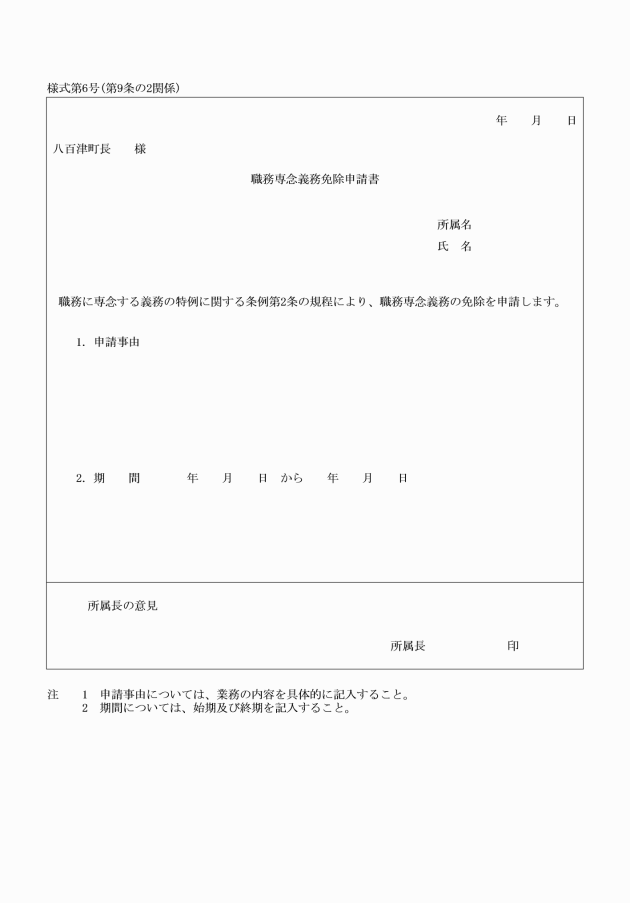

(職務専念義務免除の申請)

第9条の2 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年八百津町条例第6号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第6号)に免除を必要とすることを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

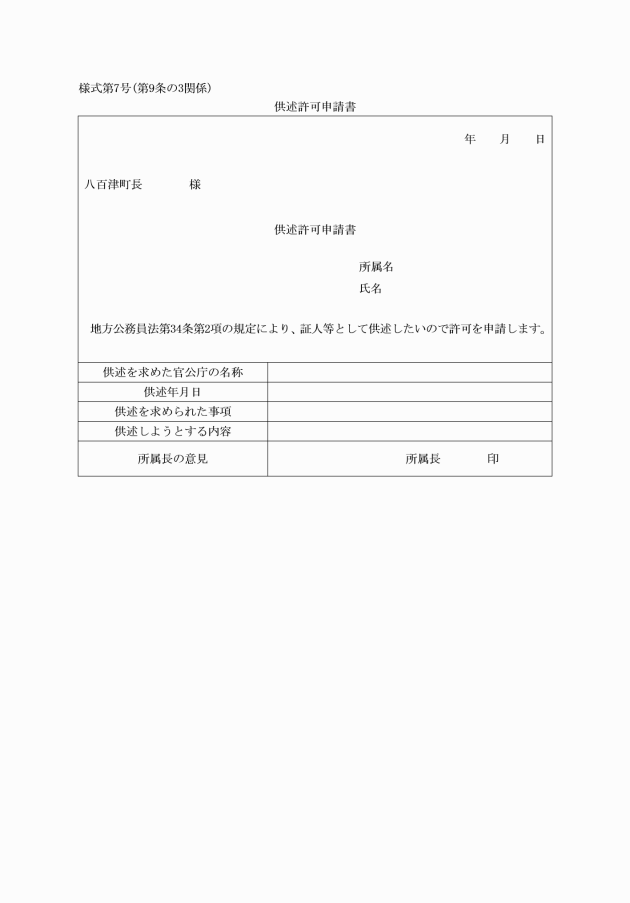

(供述許可の申請)

第9条の3 職員は、地方公務員法第34条第2項の規定により、職務上の秘密に属する事項の供述について許可を受けようとするときは、供述許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

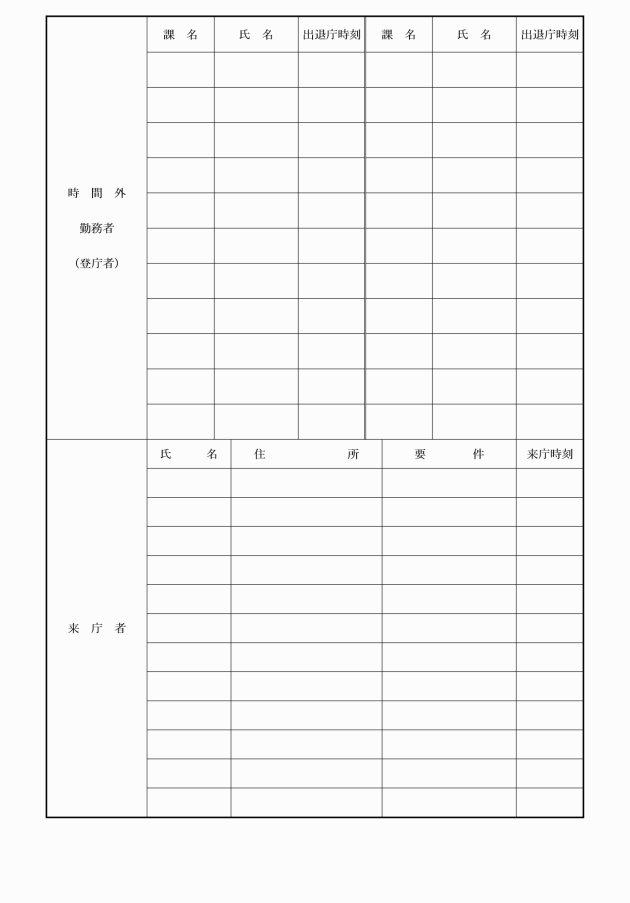

(時間外登庁)

第10条 勤務時間外、休日又は週休日に登庁した者は、その登退庁を警備業務員又は当直員に通知しなければならない。

(退庁)

第11条 職員が退庁するときは、重要な文書及び物品は、所定の場所に納めておかなければならない。

2 職員の退庁後、警備業務員又は日直勤務の職員において保管を要する物品は、退庁の際これらの者に引き継がなければならない。

(時間外勤務命令等)

第12条 職員に時間外勤務、休日勤務及び週休日の勤務を命ずる場合又は休日勤務に対する代休日の指定及び週休日の振替等を行う場合は、時間外勤務等命令簿(八百津町職員の給与の支給に関する規則(昭和38年八百津町規則第2号)様式第3号)により行うものとする。

(出張)

第12条の2 職員の出張は、町長又は町長から出張に関する命令の権限を委任された者(以下「出張命令権者」という。)が八百津町職員の旅費に関する条例施行規則(昭和30年八百津町規則第9号)第5条の規定による旅行命令簿により発する旅行命令によらなければならない。

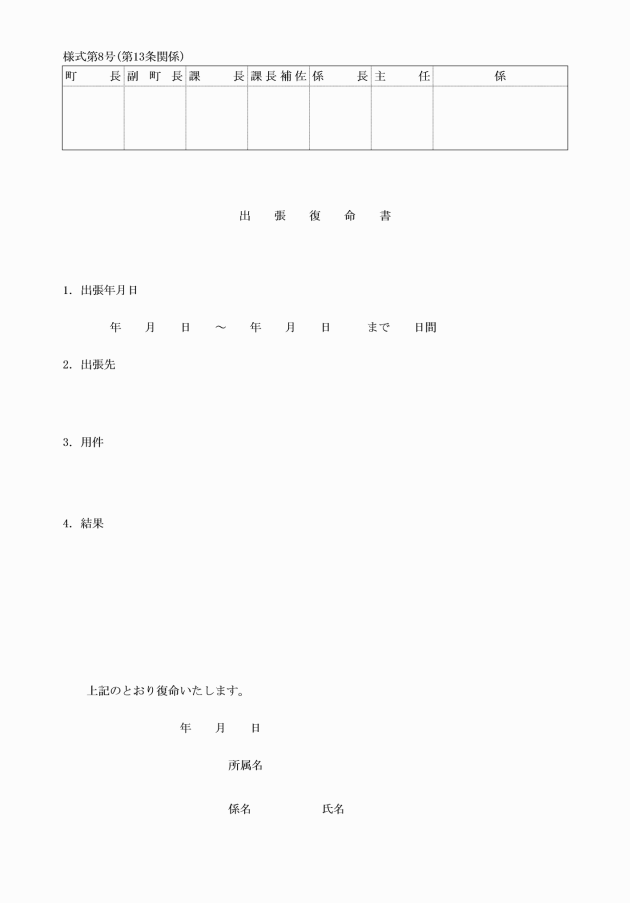

(復命)

第13条 職員は、出張の用務を終わって帰庁したときは、速やかに出張復命書(様式第8号)を出張命令権者に提出しなければならない。また、出張命令権者の承認を得て口頭で復命することができる。

(不在の場合の事務処理)

第14条 職員が出張、休暇等により不在となる場合は、担任事務を所属長の指定する者に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(事故報告)

第15条 職員は、職務に関して事故を起し、又は使用中の物品等を亡失若しくは損傷したときは、遅滞なく上司に報告し、その指示を受けなければならない。

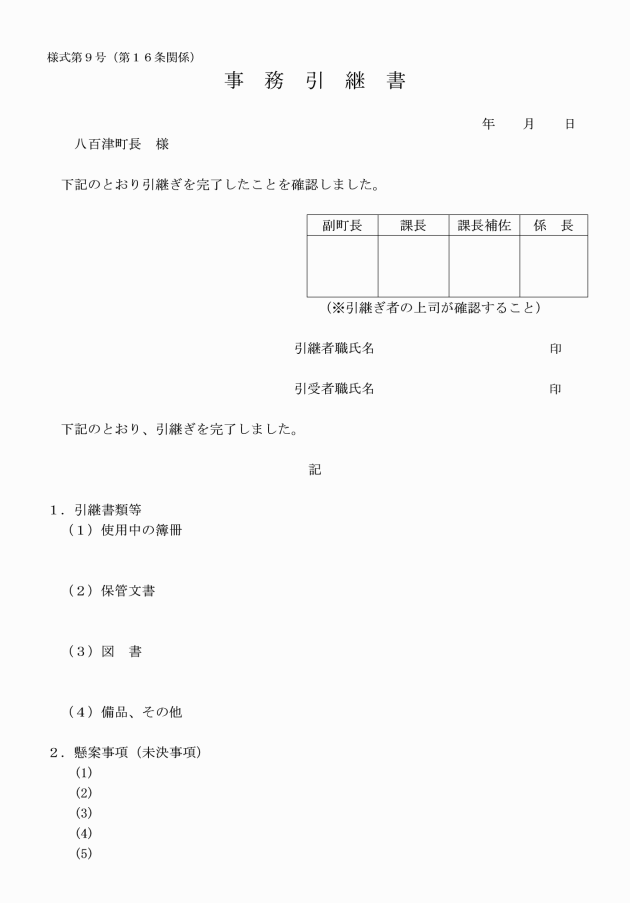

(事務引継)

第16条 職員が異動、休職、退職等によりその職を離れる場合は、担当事務を明細に記録した事務引継書(様式第9号)によって、後任者又は所属長の指定する者に引き継ぎ、これに連署して速やかに所属長に提出しなければならない。ただし、所属長が特に認めた場合は、口頭で事務の引継ぎをすることができる。

(鍵の取扱い)

第17条 総務課長は、庁舎の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第18条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(緊急登庁)

第19条 職員は、庁舎若しくはその附近に火災その他非常災害が発生し、又は発生のおそれのある場合は、速やかに登庁しなければならない。

(非常の際の措置)

第20条 前条の規定により登庁した者は、直ちに次に掲げる措置をして、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 出入口の開閉

(2) 点灯

(3) 金庫及び重要物件の警戒

(4) 非常持出書類の搬出及び保管

(当直)

第21条 職員が当たる当直は、日直とする。

2 日直の勤務時間は、休日又は週休日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(当直命令)

第22条 総務課長は、毎月分の当直勤務を割当て、毎月始め5日前までに、各課長を経て、本人に当直命令を発するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、当直勤務の割当から除かなければならない。

(1) 新任者で、2月以内の者

(2) 長期欠勤者(欠勤日数が引続き7日以上の者をいう。)

(3) 長期出張者(出張日数が引続き7日以上の者をいう。)

(4) その他総務課長が当直勤務を不適当と認めた者

(当直の代勤者)

第23条 各課の課長は、当直命令を受けた職員が疾病、出張その他やむを得ない理由のため当直することができないと認めたときは、当該職員の中から代勤者を定めて総務課長に報告しなければならない。

(当直員の位置)

第24条 当直員の勤務する位置は、原則として宿直室とする。

(当直員の執務事項)

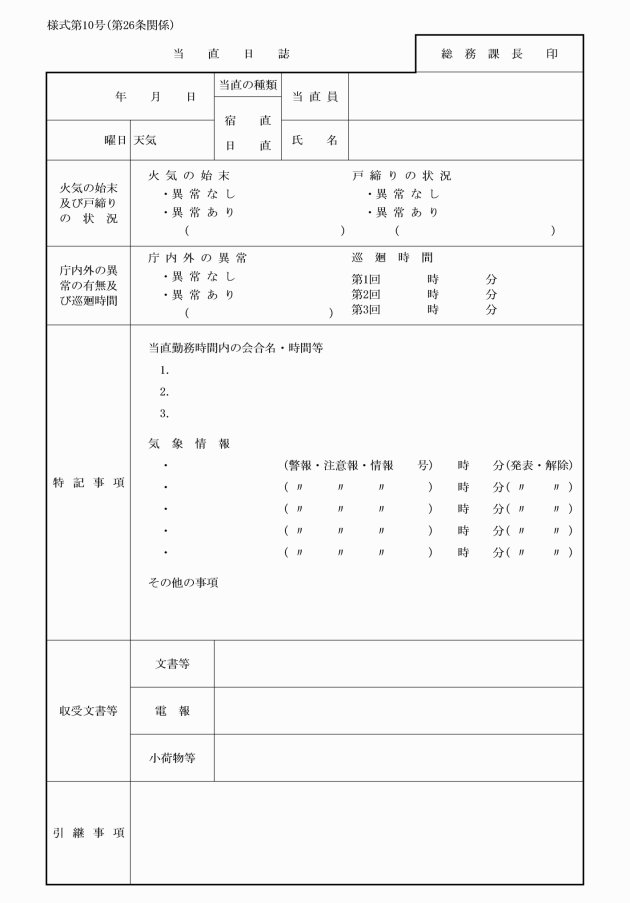

第25条 当直員は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締に関すること。

ア 休日及び週休日は、1階西出入口扉を開放し、庁舎へ出入しようとする者の許可を行い、特別の理由がある場合を除いて、正面玄関及び2階並びに3階の出入口扉は開放しないものとする。

イ 当直員は、当直勤務時間内において、1回以上庁舎内外の巡回を行い、窓の施錠の確認、火災及び盗難の予防に万全を期さなければならない。

(2) 文書及び物品の収受に関すること。文書の収受に関しては、八百津町公文書規程(昭和59年八百津町規程第6号)第11条第1項の規定により処理するものとする。

(3) 死亡届、死産届、婚姻届、離婚届及び出生届に関すること。

(4) 火葬許可証の交付及び火葬場の使用許可に関すること。

(5) 電話予約による諸証明の交付事務に関すること。

(6) 気象情報及び災害情報の受理及び処理に関すること。

ア 気象台などから発せられた気象情報は、当直日誌(様式第10号)に所定の事項を記載して受理し、非常事態の発生が予知されるときは、担当課長及び担当係長に連絡の上、防災無線等により町民への広報を行うとともに臨機の措置をとらなければならない。

(7) 当直員は、時間外勤務者、時間外登庁者及び来庁者を記録しておかなければならない。

(災害発生の場合の措置)

第27条 当直員は、庁舎若しくはその附近に災害その他の非常事態が発生したとき又はこれらの発生が予知されるときは、上司に急報するとともに臨機の措置をとらなければならない。

(当直員の引継ぎ等)

第28条 当直員は、次の簿冊及び物品を総務課長又は前番者(休日の場合)から引継ぎを受け、勤務終了後は、総務課長又は次番者に引き継がなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 庁内鍵

(3) 死亡届、死産届及び火葬許可に関する諸用紙及び帳簿

(4) 婚姻届、離婚届、出生届に関する諸用紙及び帳簿

(5) 収受文書及び郵便物等

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

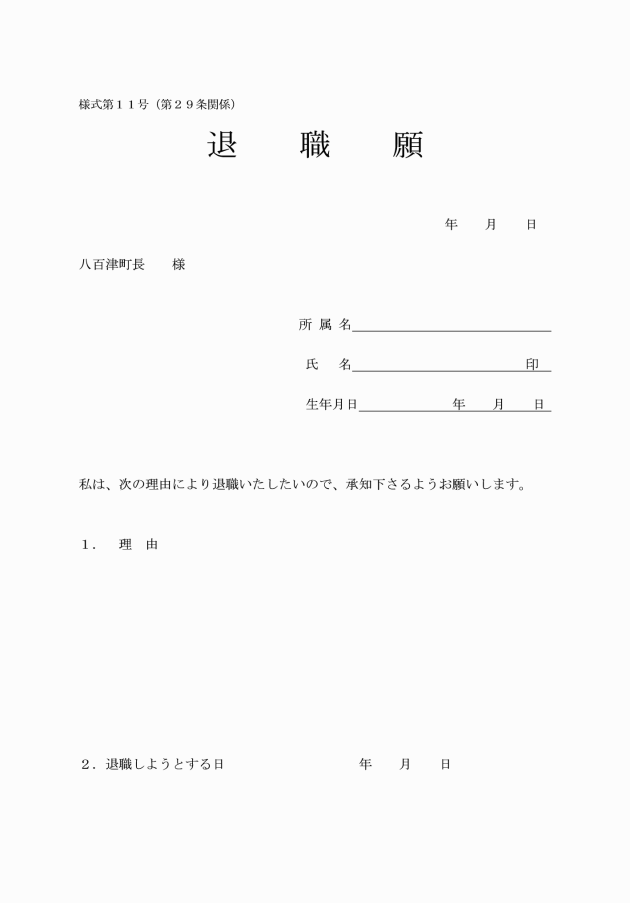

(退職願)

第29条 職員は、退職しようとするときは、退職願(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

第30条 削除

(準用規程)

第31条 出先機関における職員の服務規程については、この規程を準用する。この場合において、総務課長の職務は、出先機関の長が行う。

2 出先機関の長は、前項の規定によりがたいときは、適当な方法を定めて、処理することができる。

(適用除外)

第32条 この規程の全部又は一部を適用することについて、町長がその必要がないと認める非常勤の職員その他の職員は、当該規定によらないことができる。

(書類の経由)

第33条 職員がこの規程により町長に提出する申請書等は、所属長を経由して秘書室長に送付しなければならない。

(委任)

第34条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年12月26日訓令第11号)

この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。

附則(平成2年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年8月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年7月31日訓令甲第17号)

この訓令は、平成13年8月1日から施行する。

附則(平成17年7月1日訓令乙第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成17年12月26日訓令甲第31号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年5月1日訓令甲第25号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月23日訓令甲第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年12月21日訓令甲第35号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月27日訓令甲第61号)

この訓令は、令和7年1月1日から施行する。

様式第1号 削除